相続登記を放置するリスク

○相続登記の義務化について

相続登記とは、相続財産である土地や建物を被相続人(亡くなった方)の名義から相続人の名義に変更する手続きです。この手続きを怠ると、その土地や建物の所有者が登記記録上明らかにならないため、さまざまな不都合が生じる可能性があります。

相続登記は、これまでは法律上の義務ではなく、申請期限も罰則もありませんでしたが、2021年の不動産登記法の改正により、正確な時期は未定ですが、今後数年以内に不動産の相続登記が義務化されることになりました。改正法が施行されると、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務づけられます。

それでは、相続登記は義務化されてから行えばいいかというと、そうとも言えません。相続不動産を売却しようと思ったら、被相続人名義のままではできないので、まずは相続登記をする必要がありますし、被相続人の死亡によって団体信用生命保険の死亡保険金により住宅ローンが完済された場合も、抵当権を抹消するためには、まずは所有権の登記名義人を相続人名義にするために、相続登記を申請する必要があります。もちろん、相続した建物をリフォームするための資金について銀行から融資を受ける際も同様です。

また、相続登記を放置することで、以下のような深刻な問題が生じる危険性があります。

○相続登記を放置するリスク

1.遺産分割のやり直し

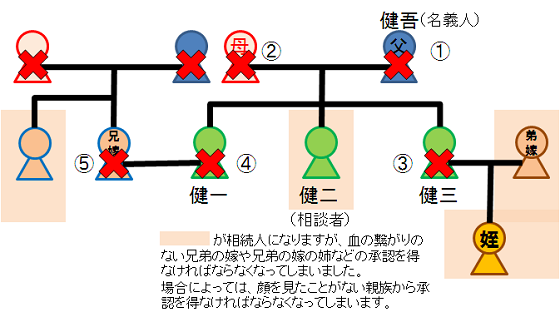

※①、②などの数字は、相続に関係する人たちの死亡した順序を表しております。

相続登記を放置して、のちに大きなトラブルに発展した事例です。

(仮称)健二さんは、相続に関するウェブサイトに「相続登記には期間の制限はなく、必要になった時に登記しても問題ない」と記載されていたことを覚えていた為、知り合いの司法書士の強い勧めを断って、自分の父である健吾さんの死亡後、健吾さんの所有である土地の相続登記をすることなく、父親名義のまま放置していました。

その後、相続登記のことなどすっかり忘れて、14年が経過した後、その土地を購入したいという人が現れました。その話を喜んだ健二さんは売却を決めましたが、そのためには、まず相続登記をして、土地を健吾さん名義から健二さん名義にしなければなりませんでした。

そこで、ようやく司法書士に相続登記の依頼をしました。しかし、相続登記を長年放置している間に、健二さんの兄弟である健一さん、健三さんが亡くなっており、 相続人の範囲が広がっていました。

実は、健吾さんが亡くなった際には、その土地は次男である健二さんが相続することで話がまとまっていましたのですが、そういった事情を全く知らない新たな相続人達と健二さんとは、お互いに縁遠い人間同士であり、何度か遺産分割協議(遺産を分ける話し合い)を行いましたが、結局話がまとまらず、売却代金を相続人全員で、法定相続分に応じて山分けることになり、健二さんの手元にはわずかな額しか入りませんでした。

このように、すぐに相続登記をしないと、あまり面識のない、あるいは被相続人が亡くなった際の事情を知らない相続人と遺産分割協議を行わなければならなくなるため、結局話がまとまらなくなったり、協議そのものが開けなくなり、不動産の売却が出来なくなるといった問題が生じる可能性があります。

したがって、相続登記は、やはりなるべく早い段階で行う必要があるといえます。

2.相続登記を何世代も放置すると

相続登記を十数年どころか数十年も放置していると、その不動産の名義が最近亡くなった父母の名義ではなく、かなり昔に亡くなっている祖父母や曾祖父母の名義のままであることも、しばしばあります。このような場合に、その不動産を現在生きている相続人名義にしようとすると、まずは、その不動産の登記名義人の相続人全員を捜してから、遺産分割協議をする必要があります。

ところが、一般に相続人の人数は世代が下るごとにどんどん増えていきますので、登記名義人が何十年も前に亡くなっている祖父母や曾祖父母である場合には、まず、この相続人の調査自体が大変になります。そして、相続人全員の氏名と所在を苦労して調べ上げたとしても、遺産分割協議ができるかどうかは、また別の問題です。相続人の人数が多い場合には、相続人の中に認知症の人や未成年者、行方不明者などが含まれる可能性も高まりますので、そのままでは遺産分割協議ができないこともありえます。

さらに、世代が下ることによって相続人同士の縁もだんだん薄くなるため、法定相続分を頑として譲らない相続人がいたり、逆に、無価値な荒れ地や山林などについては「奪い合い」ではなく「押し付け合い」になったりするなど、時間が経てば経つほど遺産分割協議はまとまりにくくなります。

また、相続登記の申請は、その登記名義人が亡くなった当時の民法のルールに則って行います。具体的には、以下の期間によってルールが異なります。

相続登記の申請は、その登記の名義人が亡くなった当時の民法のルールに則って行います。

具体的には、以下の期間によってルールが異なります。

| 期間 | 適用される法律 | |||

| ① | 明治31年7月16日 | ~ | 昭和22年5月2日 | 旧民法(家督相続制度 |

| ② | 昭和22年5月3日 | ~ | 昭和22年12月31日 | 応急措置法 |

| ③ | 昭和23年1月1日 | ~ | 昭和55年12月31日 | 改正前新民法 |

| ④ | 昭和56年1月1日 | ~ | 平成25年9月4日 | 民法(第900条改正前) |

| ⑤ | 平成25年9月5日 | ~ | 令和元年3月31日 | 最高裁違憲決定・改正後 |

| ⑥ | 令和元年4月1日 | ~ | 現在 | 現行民法 |

①の期間は、戦前の家制度に基づく家督相続となります。②の期間は、戦後に家制度が廃止されたことに伴いつなぎとして制定された「応急措置法」によりますが、内容的には③に準じます。③の期間は、戦後に施行された民法によります。内容的には④の民法とだいたい同じですが、法定相続分は、第1順位「配偶者1/3:子2/3」、第2順位「配偶者1/2:直系尊属1/2」、第3順位「配偶者2/3:兄弟姉妹1/3」となっていました。⑤の期間は、平成25年9月4日に、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の1/2と定めた民法900条4項但書の規定が最高裁決定により憲法違反と判断されたことから、その後にこの規定を削除する民法改正が行われていますので、その部分についての変更となります。⑥は平成30年の民法改正が施行されて以降ですが、法定相続人や相続分については⑤の内容と基本的には変わりません。

したがって、登記名義人が戦前に亡くなった人のままである場合には、現代の民法ではなく、明治時代に制定された旧民法のルールに沿って、相続登記を行うことになります。なんて大変なのだと思われるかも知れませんが、旧民法では「戸主」の財産は個人の財産ではなく家の財産として、すべて家督相続人に単独で継承されていました。そのため、登記名義人が戸主であれば、その相続人全員を調べる必要もなく、家督相続人名義に相続登記をすればいいので、かえって手続が楽なこともあります。なお、旧民法では死亡以外に「隠居」などの理由により家督相続が発生する場合もあります。ただし、登記名義人が戸主でない場合には、法定相続人に違いはありますが、新民法での相続と同じく、その人の相続人全員を順番にたどっていく必要があります。

このように、相続登記を何十年、あるいは何世代も放置しておくと、子孫の代になってからその不動産を処分する際に、多大な労力と時間と費用がかかることになります。

3.法定相続分の差し置さえ

不動産の名義変更(相続登記)を放置しておくことによって起こりうる問題は、他にもあります。例えば、相続人の中に借金の返済が滞っている人(例えば亡くなった人の二男)がいる場合に、遺産である不動産の権利の一部(持分)が、二男にお金を貸している債権者によって差し押さえられてしまうというケースです。

通常、不動産の相続登記は、その不動産を相続する人を相続人全員で話し合って決め、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書に、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本などを添付して、管轄の法務局に申請することにより行います。しかし、この方法とは別に、その不動産を相続人全員の共有(持分は法定相続分による)名義とする相続登記を申請することも可能です。この場合、相続人全員が申請人となるのが原則ですが、相続人のうちの一人(例えば二男)が申請人となって、他の相続人全員(例えば配偶者や長男)の分も含めた相続登記を申請することも可能です。そして、その際には遺産分割協議書や印鑑証明書の添付も不要です。

さらに、二男にお金を貸している債権者も、二男が返済を怠っているなど一定の状況にあるときは、この相続人全員の共有名義による相続登記の申請を、債務者である二男に代わって申請することができます(債権者(さいけんしゃ)代位権(だいいけん))。そして、その後で、債権者は二男の持分を差し押さえてしまうわけです。

ちなみに、このような状況になってから、あわてて相続人全員で遺産分割協議を行い、この不動産は長男が単独で相続すると決めたとしても、そのことは二男の債権者には主張(対抗)できません。なぜなら、民法で「遺産分割は相続開始の時に遡って効力を生じるが、第三者(債権者)の権利を害することはできない」とされているからです。

また、この不動産は長男が単独で相続するという遺産分割自体はすでに決まっていたけれど、その旨の相続登記をしないでいる間に、債権者に二男の持分を差し押さえられてしまった場合でも、結論は変わりません。なぜなら「遺産分割によって得た権利は、登記をしないと第三者に対抗できない」というルールがあるからです。そのため、相続人の中に借金の返済が滞っている人がいる場合は、遺産を守るために速やかな相続登記が必要です。

4.遺贈を受けた不動産の権利を失う

被相続人が、例えば「私のお店を店長の○○に遺贈(いぞう)する」という内容の遺言をしていた場合も、店長はその遺言に基づいてお店を自分名義に登記しておかないと、第三者にその権利を主張することができません。したがって、この遺言の内容に不満をもつ相続人らが、そのお店を勝手に相続人全員の共有名義にする相続登記を行った上で第三者に売却してしまった場合、店長はその第三者に対しては、お店が本当は自分のものであるということを主張することができません。

ところが、店長がそのお店を自分名義に登記するためには、亡くなった人の相続人全員と共同申請をする必要があります。また、その際にはお店の権利証や相続人全員の印鑑証明書も必要ですが、相続人らにしてみれば、本来ならば自分たちが相続すると思っていたお店が店長に「横取り」されたという感情から、このような登記申請には協力しない可能性があります。そうなると、店長は家庭裁判所で遺言執行者の選任を申し立てるか、または相続人全員を被告とした裁判で判決をとることによって登記申請を行うことになりますが、どちらも費用と時間がかかってしまいます。

なお、2018年7月の改正民法の施行前は、このような場合でも、遺言執行者がいれば、相続人は遺言執行者の遺言執行に反する行為をすることができませんので、遺贈の登記が遅れていても、店長は自分がお店の遺贈を受けたことを、第三者に対しても主張(対抗)することができました。ところが、改正法が施行された2020年4月1日以降は、遺言執行者がいる場合でも、店長は遺贈を受けたお店を自分名義にしておかないと、自分がお店の遺贈を受けたことを、第三者に対しても主張(対抗)することができなくなりました。

そのため、不動産の遺贈を受けた場合には、とりわけ速やかに遺贈の登記申請を行う必要があります。